饭点前隐隐作痛,夜里烧灼般往上顶;有人捂着胃走两步就停,有人反复换“养胃茶”“清淡粥”,却越拖越怕——“是不是糜烂性胃炎?”“要不要做胃镜?”当身体给出模糊信号股票配资公司,而答案又被焦虑放大时,最需要的,恰恰是有证据的判断与适度的行动。

胃痛就等于糜烂性胃炎吗?

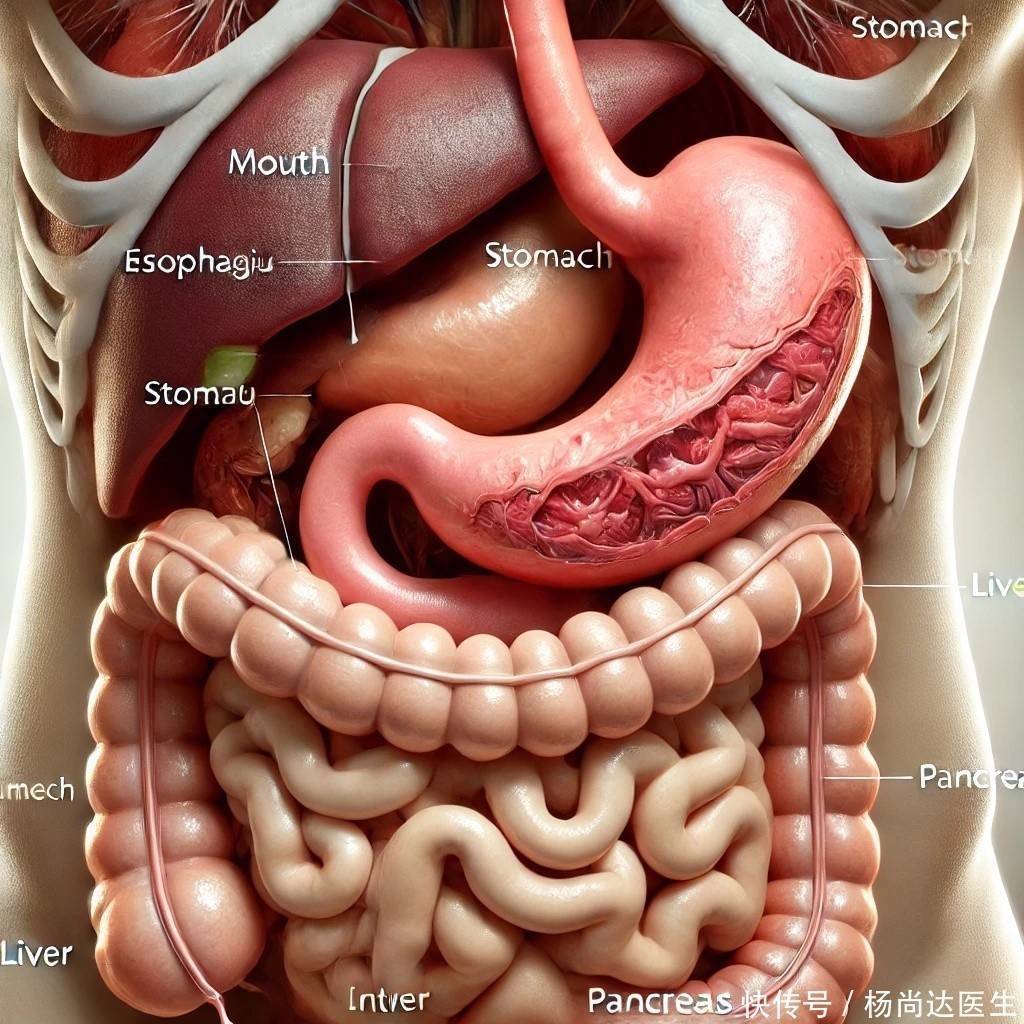

并不等同。胃痛只是一个“现象词”,背后可能是功能性消化不良、胃食管反流、浅表性胃炎、药物相关黏膜损伤、幽门螺杆菌感染,甚至来自胆囊、胰腺或胸部的牵涉不适。它会随饮食、作息、情绪而起伏,早晚节律、饱饿状态、伴随的反酸或恶心,都可能改变疼痛的“表情”。把“胃痛”直接指向“糜烂”,就像听到屋外风声便断定屋顶漏水:有可能,但远不止一种解释。想要减少误判,就需要让“看到的证据”而不是“猜测的故事”来主导结论。

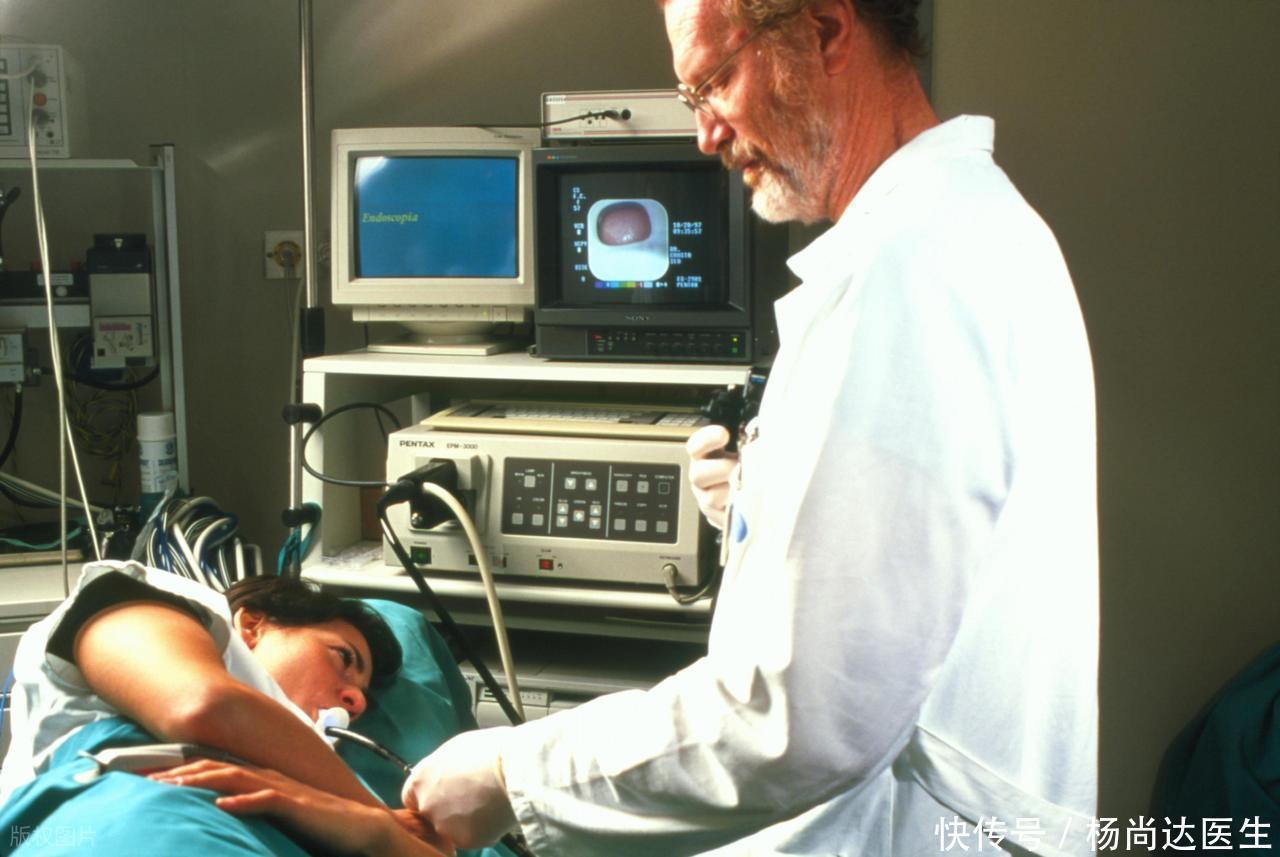

胃镜能“定位”到哪些关键信息?

胃镜像一盏贴近黏膜的探照灯,能直观看到充血、水肿、糜烂、溃疡或出血点,判断范围与深浅,分辨是“表层擦伤”还是“溃疡坑洞”;必要时取活检,排查不典型增生或早期病变,并可同步进行幽门螺杆菌相关检测。某些出血病灶、微小息肉,还可在镜下处理——诊断与治疗一气呵成。更重要的是,它把“哪里病、病到什么程度、是否需要分级治疗”具体化,让药物疗程与复查节奏更有依据。当然,并非人人立刻需要内镜,评估是否合适、是否镇静、如何准备,都应由医生结合风险与收益来权衡。

哪些信号提示应尽快安排胃镜?

当胃痛伴随“红旗”时,证据优先:如黑便或呕血样暗红物,吞咽进行性费力或明显梗阻感,近期体重不明原因下降或乏力面色差提示贫血,反复夜间痛、持续性上腹胀痛不随体位进食缓解,既往有消化道溃疡史而此番加重,长期规律服用非甾体止痛药、阿司匹林或抗凝抗血小板药物,高龄首次出现的顽固症状,直系亲属有胃肠肿瘤史等。这些线索不是“吓人清单”,而是“优先通道”:当它们出现,胃镜多半能更快把关键节点“拍实”。

不做胃镜前,可以先做些什么?

若无上述警示,可先进行基础评估:血常规与便隐血能提示失血与炎症活动,呼气或粪便抗原能筛查幽门螺杆菌;同时,给身体一个“减负窗口”——少量多餐、减少高脂辛辣与酒精咖啡,晚餐后留出2—3小时再躺下,抬高床头避免夜间反酸;规律作息、放慢进食节奏,记录“吃什么会痛”“何时更重”。谨慎使用止痛药,特别是自行叠加止痛与消炎;短期、低剂量抑酸药可作为观察工具,但若两周仍无起色,或一停药即复燃,就别在“自我安慰”里兜圈,及时就医更稳妥。孕期、哺乳期或有慢性病的人群,任何调整都应先与医生沟通。

糜烂性胃炎真确诊后,治疗思路如何更“合身”?

“糜烂”多指黏膜表层的浅表损伤,其处理并非“一把药走天下”。核心是找诱因并减负:规律饮食与睡眠,避免刺激食物与过量饮酒;依据分级选择抑酸、黏膜防护等方案,幽门螺杆菌阳性者按指引规范根除,药物疗程足量足期并配合复评;若伴焦虑紧张,适度的情绪管理可降低“痛阈摇摆”。治疗像缝补一块反复被拉扯的布,线要合适、针脚要均匀,更要避免同一处被日常习惯一次次撕开。

把“胃痛=糜烂”从直觉拉回到证据,把“盲猜”升级为“可见的定位与评估”,你会发现股票配资公司,焦虑会在光亮里缩小一圈。若出现红旗信号,别延误;若仍处于“模糊地带”,先做基础评估与生活减负,再与医生讨论是否、何时、以何种方式行胃镜。

配资通提示:文章来自网络,不代表本站观点。